【連載】「理論・感覚・考え方も磨くヴォーカルトレーニング」

tOmozo

目次

エッジボイスマスターになろう

tOmozoです。現在いろいろなノイズ発声についての解説を進めていますが、今回をもってエッジボイスについては完結できるように書いてみます( `ー´)ノ。

この記事は第64回で一挙紹介した「音色シリーズ」のうち(5)雑音量で“ノイジー”を作る、のひとつです。

①エッジボイス

②ラスピーボイス

③吸気ノイズ

④がなり

⑤ハスキーボイス

⑥デスボイス

⑦不具合ノイズ

エッジボイスについての基本情報と作り方は第60回にて、声区融合と音域との関係については第70回にて、失敗原因と抵抗圧との関係については第71回にて解説しています。

『同じ発声バランスを目指していても、個人によって違う動作やイメージが有効になることがある』というボイトレならではの側面も踏まえて解説していきます(‘ω’)ノ。

エッジボイスの条件やコツまとめ

成立条件やコツを『いつ/どこで/どうやって』について整理しながら解説していきます。

(1)どこで「息を減らす」?

まず「息を減らす/息は少なく」というのがエッジボイスの基本の考え方になります。

だけど細かく見ていくと、個人によって状況が異なってくるために『身体の“どこで”息を減らすのか?』という意識が重要になってきます。

①声帯に当てる息を減らす

声帯に当てる息のパワーである「呼気圧」が普段から強い場合には、声帯に当てる息自体を減らす意識が有効です。でも減らし過ぎるとどうなるでしょうか?……するとエッジボイスでの音量が出なくなったり、エッジの粒が薄れたりします。こういった場合や、もともとの発声で声量が乏しい方は次の意識を試しましょう。

②声帯下には息を当て、声帯上では減らす

これが前回解説した『呼気圧は減らさずに、吐息感を皆無にする』になります。

これに近い効果をもたらす意識も追加で紹介しましょう。

③脳で「減らす」腹で「増やす」

頭の中では『空気を減らすぞ……』と念じながら、最低限の呼気圧のために、お腹のパワーである「腹圧」をかけます。すると「閉鎖圧」と「呼気圧」をバランスよく上げてくれます。このように思考と行動を分けるのも、ボイトレ全般に渡って言える有効なコツとなります。

次は「息を減らす」方法です。

(2)どうやって「息を減らす」?

『息は”どうやって“減らすのか?』を整理しましょう。

①ブレスがなくなるまで伸ばす

息が少なくなる感覚を掴む初歩です。これで”いつ“エッジボイスが鳴るかと言えば、伸ばした最後の語尾の部分です。ここでまずエッジの感覚を掴みます。

②ブレスを多く吸わない

“そもそも論”です。が、最終的には「たくさん吸っていても減らしている感覚を作る」必要があります。

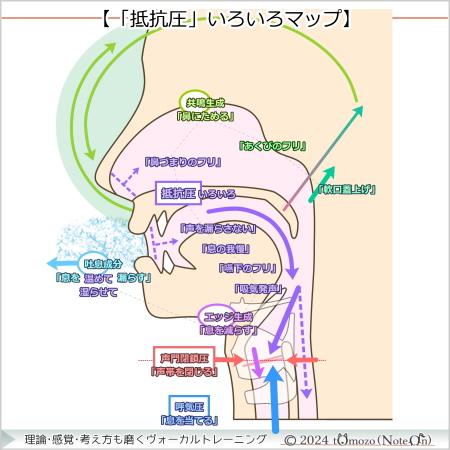

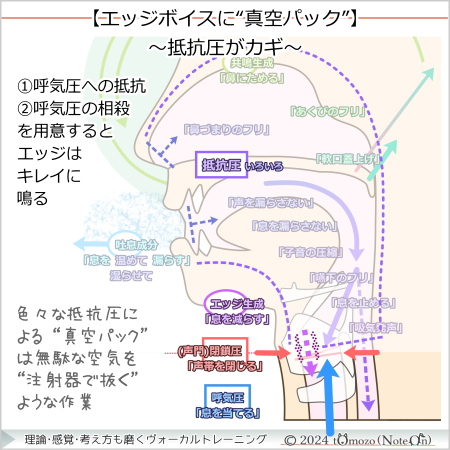

③いろいろな抵抗圧を置く

この“減らしている感覚”を作るのが「抵抗圧」の面々です。ニュアンスの違いを取り揃えてたくさん用意してありますので今一度ご確認ください。

さらにこれらを踏まえ、さらに踏み込んだ練習意識を紹介しましょう。

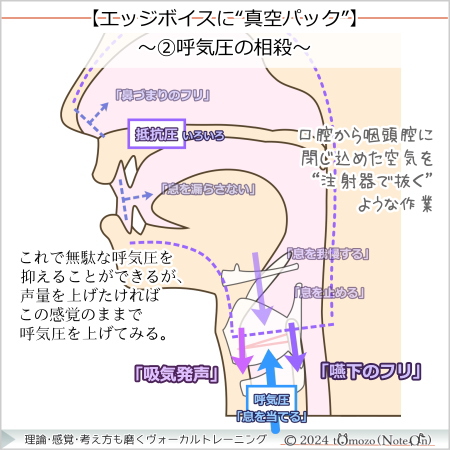

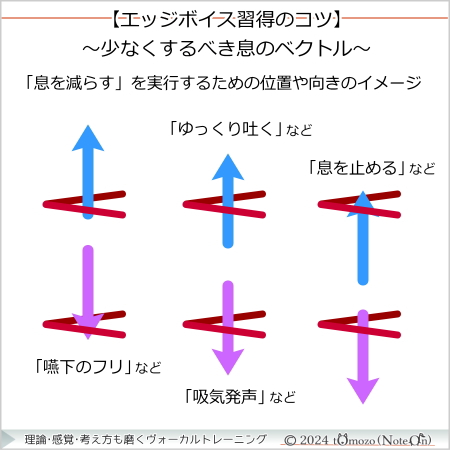

④「息のベクトル」の位置と方向

これまでも「発声のベクトル」として紹介してきた考え方ですが、エッジボイス習得にも役立ちます。「息を減らす」という動作は、上記イラストの「抵抗圧マップ」に加え、声帯付近で6パターンの矢印をイメージして練習することで感覚が細かくなり、調整が効くようになってきます。

逆ベクトルの矢印は“どうやって”作りましょうか?……ここで登場するのが「吸気発声」や「嚥下のフリ」であり、これも前回解説済みです。

コラム:ボイトレの曖昧さ

こういった目に見えない部位の感覚は個人差が大きいため、全部試して探って掴むのが一番の近道です。なんでかと言えば人間の感覚というものは曖昧/イイカゲンだからです(笑)。『それをイメージしたところで、物理的には違うことが起こっている』なんてことはよくあります(身体の仕組みに無頓着な感覚派の人は特に)。逆にこれを利用してボイトレを進めることはよくあります(例えば”ノドに卵を入れるイメージ“など)。

どのイメージが一番エッジが鳴りやすいか試してみてください。

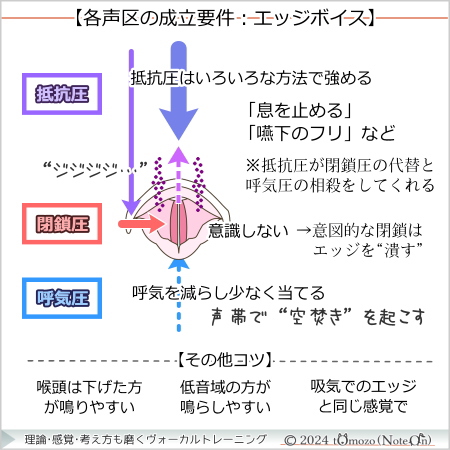

(3)「声帯は閉じる」が?

声帯の閉じ具合ですが、ひと言でいえば「閉じ」ます。でも、通常発声のチェストボイス/クリーンボイスより閉じようとするのはNGです。

①「閉鎖圧」より「抵抗圧」

声帯を閉じるパワーである「閉鎖圧」ですが、意図的な声門閉鎖はエッジボイスの粒を潰すので、間接的な声門閉鎖を作る「抵抗圧」に置き換えます。

②「横のパワー」より「上から下のパワー」

上記を簡単なイメージで捉えると『横方向に閉じないで、上から下に飲み込む』です。「嚥下のフリ」をすれば「閉鎖圧」が勝手に加わり、”下から上“のパワーである無駄な「呼気圧」も減らすことができます。

③「代替」と「相殺」

これを難しく言い直すと、「嚥下のフリ」などの「抵抗圧」は、「閉鎖圧の代替」と「呼気圧の相殺」になる、となります。

これ以降はザッと流します。

(4)エッジボイスに“真空パック”

この「閉鎖圧の代替」と「呼気圧の相殺」を完璧にこなしてくれる動作イメージが、前回解説した「口腔内の“真空パック”」です。

以上(1)~(3)が根幹となる部分です。

(5)そのほかコツ

ほかにもある細かい成立条件を簡単に並べます。

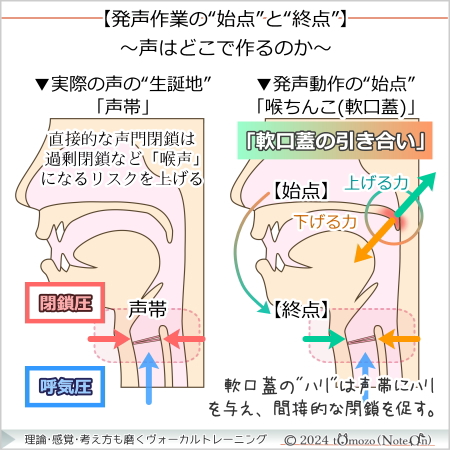

①軟口蓋は上げる

エッジボイスは「軟口蓋(喉ちんこ)」を上げるパワーのほうを大事にします。

②軟口蓋は上げつつ引き合う

でも①は換声点より下の音域での話です。換声点より上は、声区融合/ミックスボイスのために軟口蓋を下げるパワーも必要になります。

③喉頭は下げる

まずは「喉頭(喉仏)」は下げていたほうがエッジがキレイに鳴りやすいです。

④舌は巻いてみる

英語の「star」の発音を利用して練習してみてください。「r」系の発音は舌根が下がるために喉頭も下がりやすくなります。

(6)ほかのノイズ発声との関係

最後に次回号以降へ向けての概要です。

①がなりとの違い

「がなり」は「仮声帯」という部位が鳴るので、その点で大きく異なり、呼気圧も強いです。

②ラスピーボイス

エッジボイスと仮声帯の鳴りを、音の立ち上がりだけではなく、歌声全体にまぶしたような発声が「ラスピーボイス」です。

③吸気発声の習得

ノイズ発声全般において良い練習材料になってくれるのが、実際に息を吸って音を出す「吸気発声」になります。これで実際に仮声帯ノイズを出すこともできるし、「抵抗圧」の感覚を掴むのに最適です。

次回予告

ということで次回はラスピーボイスを飛ばして「吸気発声/吸気ノイズ」の解説をします(‘ω’)ノ。

本コラムの執筆者

tOmozo

岩手県田野畑村出身。独学で中学1年の時にピアノ演奏、高校時代から作曲を始める。北海道教育大学大学院音楽教育専修修了。在学時から札幌の自宅で音楽教室を開く。2016年より岩手県盛岡市にてNoteOn音楽指導部を立ち上げ、ヴォイストレーニングだけでなく、ピアノ、作曲などのレッスンを行なっており、各SNSでは演奏やレッスンのコンテンツを投稿している。芸能プロダクションでのトレーナー経験があるだけでなく、作曲、編曲の仕事もしており、TV番組やCMソングなども担当。

本コラムの記事一覧

-

第1回 連載スタートにあたって

2024.02.7

-

第2回「理論と感覚」の「考え方」

2024.02.14

-

第3回【歌で大事なのは?】理論vs感覚~感覚が理論を越えるとき~

2024.02.21

-

第4回【目と耳で理解!】歌い方の種類と印象をまとめて紹介!part1/5 -音高変化編-

2024.02.28

-

第5回【目と耳で理解!】歌い方の種類と印象をまとめて紹介!part2/5 -音色変化編-

2024.03.6

-

第6回【目と耳で理解!】歌い方の種類と印象をまとめて紹介!part3/5 -音量・グルーヴ変化編-

2024.03.13

-

第7回【目と耳で理解!】歌い方の種類と印象をまとめて紹介!part4/5 -グルーヴ変化編-

2024.03.20

-

第8回【目と耳で理解!】歌い方の種類と印象をまとめて紹介!part5/5 -リズムとテンポ変化、応用表現編-

2024.03.27

-

第9回 これまでの連載内容まとめと補足記事紹介〜本連載の概要、歌における理論/感覚の考え方、歌い方の種類を紹介〜

2024.04.3

-

第10回 歌声が詰まる原因6パターン【ボイトレ】

2024.04.10

-

第11回:「喉詰め声」の治し方を徹底解説!【歌声が詰まる原因 part1/6】

2024.04.17

-

第12回:「喉上げ声」の治し方を徹底解説!【歌声が詰まる原因 part2/6】

2024.04.24

-

第13回:「息・鼻が詰まる感覚」の治し方を徹底解説!【歌声が詰まる原因 part3/6】

2024.05.1

-

第14回:「鼻にかかった声」の治し方を徹底解説!【歌声が詰まる原因 part4/6】

2024.05.8

-

第15回:重要回「声が張り付く」の治し方を徹底解説!【歌声が詰まる原因 part5/6】

2024.05.15

-

第16回:子音の発音は味方にも敵にもなる【歌声が詰まる原因 part6/6】

2024.05.22

-

第17回:歌声が「抜ける」原因と力強く鍛えるボイトレ9選

2024.05.29

-

第18回:声帯を閉じる筋力UP【“抜ける“歌声の改善法 part1/9】

2024.06.5

-

第19回:声は下から支え、上から吊る【“抜ける”歌声の改善法 part2・3/9】

2024.06.12

-

第20回:「鼻にかける」で粘り気のある歌声に【“抜ける”歌声の改善法 part4/9】

2024.06.19

-

第21回:「鼻にためる」で密度のある歌声に【“抜ける”歌声の改善法 part5/9】

2024.06.26

-

第22回:重要回「喉ちんこの引き合い」でツヤのある歌声に【“抜ける”歌声の改善法 part6/9】

2024.07.3

-

第23回:-続-「喉ちんこの引き合い」を模型で説明【“抜ける”歌声の改善法 part6-Ⅱ/9】

2024.07.10

-

第24回:-続-「喉ちんこの引き合い」/倍音生成=「鼻を鳴らす」【“抜ける”歌声の改善法 part6-Ⅲ/9】

2024.07.17

-

第25回:子音の圧縮や表情筋の稼働で「声を集める」【“抜ける”歌声の改善法 part7/9】

2024.07.24

-

第26回:声量アップに腹式呼吸!【“抜ける”歌声の改善法 part8&9 /9】

2024.07.31

-

第27回:2つの声の響き「共鳴」と「倍音」をマスター!

2024.08.7

-

第28回:「共鳴」とは?基本の作り方を解説!

2024.08.14

-

第29回:「共鳴」をヘッドボイスで極める!共鳴量による感覚の違いを可視化

2024.08.21

-

第30回:「共鳴」をチェストボイスに応用!最低限必要な『マストの共鳴』とは?

2024.08.28

-

第31回:『マストの共鳴』でミックスボイスの下地が整う!「鼻に○○る」などとの関係も

2024.09.4

-

第32回:ファルセットやウィスパーボイス作りにも「共鳴」の響きが必要!

2024.09.11

-

第33回:声の「倍音」は作れる!声門閉鎖の上位互換「喉ちんこの引き合い」を解説

2024.09.18

-

第34回:声門閉鎖だけでは「倍音」は作れない……「喉ちんこの引き合い」で倍音生成ができる証明!

2024.09.25

-

第35回:息と声帯と倍音の関係を「ホームの白線の外側に立つ」で考える

2024.10.2

-

第36回:“弱く閉じる? 強く開く?” 声門閉鎖の「位置と強度」で完全無欠なコントロールを!

2024.10.9

-

第37回:呼気圧の「量と速度」で完全無欠な声帯コントロールを!

2024.10.16

-

第38回:ミックスボイスへと繋がる!「共鳴」と「倍音」まとめ

2024.10.23

-

第39回:料理に例える歌声の“成分”まとめ!声区の作り分けに向けて

2024.10.30

-

第40回:○○ボイス〜「声区」発声の分類を一挙紹介!

2024.11.6

-

第41回:ヘッドボイスとは“共鳴声”である【解説編】

2024.11.13

-

第42回:ヘッドボイスの練習メニュー【実践編】

2024.11.20

-

第43回:ファルセット・ウィスパーとは“息混ぜ声”である【解説編】

2024.11.27

-

第44回:息混ぜ声①ウィスパーボイスの練習メニュー【実践編】

2024.12.4

-

第45回:息混ぜ声②ファルセットの練習メニュー【実践編】

2024.12.11

-

第46回:チェストボイスとは“倍音声”である【解説編】

2024.12.18

-

第47回:チェストボイスの練習メニュー【実践編】

2024.12.25

-

第48回:チェストボイスは「頬骨鳴らし」で音域拡大!【解説編】

2025.01.8

-

第49回:「鎖骨上のせり出し」でチェストボイスを最短ルートで習得!【実践編】

2025.01.15

-

第50回:諸悪の根源”悪い地声“の種類と対処法まとめ~ミックスボイスへ~

2025.01.22

-

第51回:ミックスボイス習得 〜「鼻音のライン取り」にトライ!

2025.01.29

-

第52回:鼻音を“敵”にしない!「軟口蓋の位置と張度問題」

2025.02.5

-

第53回:鼻音で天然ミックスボイス!~軟口蓋からの筋連動のお話~

2025.02.12

-

第54回:筋肉は“緊張”するもの~発声における脱力のアプローチいろいろ~

2025.02.19

-

第55回:「声の裏返り」の段階的対処法~ソフトミックスの完成へ~

2025.02.26

-

第56回:ミックスボイスとは?“巧い歌”より“美味い歌”~用語と意識を整理しよう!の回~

2025.03.5

-

第57回:ミックスボイスとは?ハード?ソフト?…『発声マップ』でその全体像を解説!

2025.03.12

-

第58回:『強いけど裏声にしかならない…』ハードミックスの完成へ!

2025.03.19

-

第59回:「ネイザル」と「トゥワング」全部説明できます。~ハードミックスの完成へ①~

2025.03.26

-

第60回:“料理の焦げ味”地声成分になる「エッジボイス」とは?~ハードミックスの完成へ②~

2025.04.18

-

第61回:強い声には呼気速度UP! ザラつき感が生むパワー ~ハードミックスの完成へ③~

2025.04.25

-

第62回:どんな発声にも必須な「抵抗圧」って知ってる? ~ハードミックスの完成へ④~

2025.05.2

-

第63回:声門閉鎖を間接的に強めるアイテム一覧 ~ハードミックスの完成へ⑤~

2025.05.9

-

第64回:歌手だけでなく声優志望の方も必見。声の音色“明るい”、“深い”、“太い”などの出し分け方法を一挙公開!

2025.05.16

-

第65回:声の音色の“明るい”と“深い”の調整方法を解説!~合唱女子や声楽男子が陥るワナ~

2025.05.23

-

第66回:声の音色は4グループに分類すれば自由自在に出し分けられるよ! ~言語化より練習あるのみ~

2025.05.30

-

第67回:“柔らかさ”や“マットさ”が売りの鼻音はボイトレの中心にいる ~鼻音のメリット一覧~

2025.06.6

-

第68回:ハスキーボイス/シルキーボイスは生まれつき? それともボイトレで変えられる!?

2025.06.13

-

第69回:ボイトレは料理である! ミックスボイスのソフト&ハードを作る「歌声成分」まとめ

2025.06.20

-

第70回:ノイズ発声①エッジボイスは低い音? 高い音でも『エッジの効いた歌声』を出せるようになろう!

2025.06.27

-

第71回:『エッジボイスがうまく鳴らせない……』コツは“真空パック”! ~抵抗圧の理解を深めよう~

2025.07.4

-

第72回:どこで息を減らす? エッジボイスのコツまとめ! ~同じゴールでも違う動作、違うイメージ~

2025.07.11

メールマガジンを購読

メールマガジンを購読