取材・文:藤井 徹(Vocal Magazine Web)

“ここの音が出たら喉が壊れてもいい”くらいのイメージで声を出した(矢野)

──続いてカップリング曲ですが、2曲目は「恋愛卒業証書」。こちらは失恋がテーマのバラード、しかも女性目線の歌詞となってます。

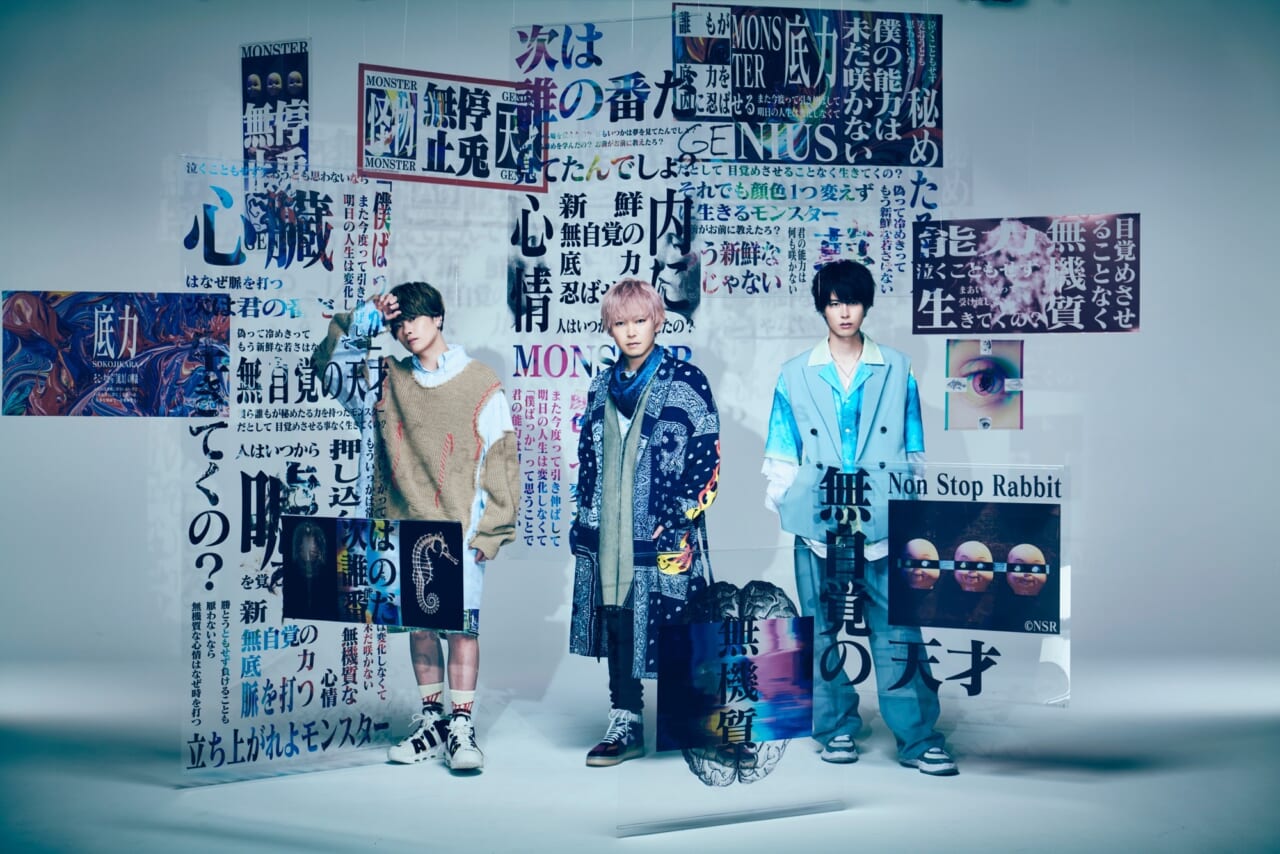

田口 そもそも“タイアップがついているシングルって、こういう作り方するよね”みたいなことがコンセプトとしてあったんです。 例えば“一発目はドライブ感があって、次にバラードがきて、あと何か”みたいな(笑)。打ち合わせ段階で制作スタッフから“バラードが欲しい。しかもノンラビのバラードは人気があります”っていう数字的な情報をもらったんですよ。

そこで、“じゃあ作ろう!”ってなったんですけど、僕ってリアルなことを書かないとバラードにできないし、自分の実体験ばっかりなんで、ラブソングは書くのがけっこう恥ずかしいんです(笑)。特に最近は失恋とかしてなかったんで、“どうしようかな、バラード書けって言われてるけど、嘘は書きたくないしな……”と思ってるときに、身近に亡くなった人がいて。人の生き死にというか、そこをプラスして恋愛に繋げられないかっていう発想から、“なんで人は死ななきゃいけないのに、わざわざ大事な人を作ってしまうんだろう”っていう引っかかりを得て生まれてきた曲ですね。

──男女の恋愛だけじゃなくて、もっと大きなテーマのラブソングになったんですね。

田口 人間っていう大きな枠組みというか、生き物としてっていう、わりと引きから入ったというか、広い目線ですね。

──矢野さんはデモを聴いてどういうイメージを持ちました?

矢野 ド頭からの歌詞がすごいなと。僕にはない思考というか、感じたことがないような視点からの歌詞だったんで、“こういう考え方もあるんだな”って、すごく広がった部分を最初から感じました。あとは歌詞の中の主人公として歌う部分もあるんですけど、どこか俯瞰で歌う部分も必要だなと思いましたね。

──「無自覚の天才」以上のハイトーンであったり、エモーショナルな歌い方も相まってヴォーカルの力で持っていく部分の多い曲ですよね。歌唱部分のこだわりを教えてもらえますか?

矢野 やっぱりサビですかね。一気に上がって、また下がって、上がっての繰り返しなんで。そこは自分的に“喉を壊してでも歌う。ここの音が出たら壊れてもいい”くらいのイメージで声を出したので。実際には全然壊れはしないんですけど、そういうイメージを持つことを意識しています。その感じが出ていたらいいなと思いながら歌ってましたね。

田口 まさしくそうですよね。恋愛に破れたというか、何かを失ったときの“一回すべてをぶっ壊したくなる感覚”というか。それがサビの一発目《さようなら》で、本当に壊しに行く感覚に似てるなというか。おかげでサビから急にスパーンて広がって聴こえる。それはもう歌ありきで出せたかなと思います。

──後半にかけて畳みかけ次第に熱くなっていくアレンジで、ドラムも最後は猛プッシュしていく感じになってます。

太我 テンポ感的にも「無自覚の天才」のほうがロックってイメージを持たれる方も多いと思うんですけど、曲調や歌詞のダークさで言ったら僕の中ではこれが一番のロックです。サビの《さようなら》がすごく(声を)張ってるじゃないですか。そこで爽やかに叩いてるとヴォーカルに置いていかれちゃうイメージがあるんで、この曲はもう“ぶっ叩く”イメージです。はっきり音を出してエモく叩かないと、ライブで「なんかドラムだけ温度差がエグくない?」みたいになっちゃう。

──矢野さんの歌入れのときには、そういう温度の高いオケが上がっているから……。

矢野 そうですね、最後に歌を入れるんですが、すでにそのドラムも入った状態でしたし気持ちが入りましたね、やっぱり。

──最後フェイクで歌うじゃないですか。最初から予定に入っていたんですか?

矢野 あれは仮歌の段階からあって、それを自分なりに解釈して歌いました。

田口 ハルが表声でガン出しするっていうところから進んで、今までやってこなかった裏声の良さがしっかり要所要所に入ってますよね。最後のフェイクも裏声でスーッと高い音を出したり。そういうのが会場に響きわたって、新たなお客さんに対する音の刺激というか、改めて“声きれいやなー”と感じてもらえると思います。そこはライブでも楽しみなポイントですね。

こんなふざけてる曲なのに、めちゃくちゃドラム本気出すと思ってなかった(太我)

──そして、同じくカップリングの「豆知識」です。タイトル通り豆知識を次々と披露していく歌詞ですが、曲調はアゲアゲのダンスナンバーっていう。ノンラビの代表曲のひとつ「偏見じゃん」へのアンサーソング、第2弾のイメージかなと。

田口 まさしくそうです。「偏見じゃん」がかなり人気だった、みたいな話になって。あとは久しぶりにライブをやったときに、「偏見じゃん」を演奏したらかなり盛り上がって。こういう形ってファンにも求められているし、カッコいい曲も書くのに、ここまで振り切れるのって、YouTuberをやってる僕らならではのことなんじゃないかって。

それで「面白い曲作ってください」って言われたんですけど、面白い曲が結局一番難しいんですよ(笑)。どう面白いのか? 何が面白いと思ってもらえるのか? そのフックを探しているときに思ったのが、“音楽は人のためになるとか、心の癒しになる”っていうけど、結局本当にためになってるかって言われたら、ある程度の娯楽でしかなくて。そう考えると、“いや、聴いててマジで勉強できたほうがためになるんじゃないか?”っていうところから、“雑学だ! ためになる、勉強できるようなスピードラーニングみたいなノリで曲作ってみよう”っていうのが、まずスタートですね。

──普段からこういうリサーチ系はYouTubeでやってるし、わりと得意なんですか?

田口 僕はこういう何かこまごましたというか理論づいた話とか、めちゃくちゃ好きなんです。こういう知識をさらっと飲み会とかで言って、“ええ、知らなかった!”って言われるのが好きだったりするし(笑)。

──ある種のコミックソングとして優秀なのは、楽曲やアレンジ的にはすごく凝ってるしダンサブルでカッコいいんですよね。ヴォーカルのパートを2人で分けてるし。

矢野 仮歌をもらったときに、“なんだこれは?”っていう驚きのほうが強かったんですけど(笑)。でも、サウンドがカッコよかったんで、逆にこれは真面目に歌ったほうが良い。ふざけないほうがカッコいいとイメージできました。歌詞を聞いたら“何言ってんの!?”ぐらいのニュアンスなんだろうなって意図がわかったんで、ヴォーカルは真面目に入れましたね、レコーディングも含めて。

──しかし、これをライブで歌うために歌詞を覚えると思うと気が遠くなります(笑)。

矢野 そうっすね。でも雑学は僕も好きだし、なんとなく覚えれば(笑)。もし詰まったら違う雑学に行って……。

田口 そのほうがムズいぞ(笑)。

矢野 ライブバージョンでね。どっか変えるかもわかんないですけど(笑)。

──楽しみです。リズム面はどうですか?

太我 基本的にはずっと4つ打ちで、途中にブレイクみたいな感じのドラムが入るんですけど、そこが歴代で一番難しかったですね(笑)。

田口 一瞬ジャズするからね。

太我 こんなふざけてる曲なのに、めちゃくちゃドラム本気出すと思ってなかったんで、びっくりしました(笑)。

──でも、ふざけてるように見せかけて、最後の一行に《音楽は不安を軽減するよ》という、田口さんのメッセージが込められてるんですよね。こういう想いはやっぱりある?

田口 僕のコンセプトとして、必ず1ヵ所、刺さるというか曲を書いた意味を届けるべきだって歌詞を書く段階で思うんです。この曲でも、ふと、この最後で気づくはずなんですよね。《音楽は不安を軽減するよ》って言われたら、確かに聴いてるとき、めっちゃ面白かったなって。そういうふとした瞬間を作るために僕らは音楽をやってる部分もあるんで。もうここにすべて込めている、ある意味ハッとさせるために書いた歌詞ではありますね。

メールマガジンを購読

メールマガジンを購読