取材・文:藤井 徹(Vocal Magazine Web)

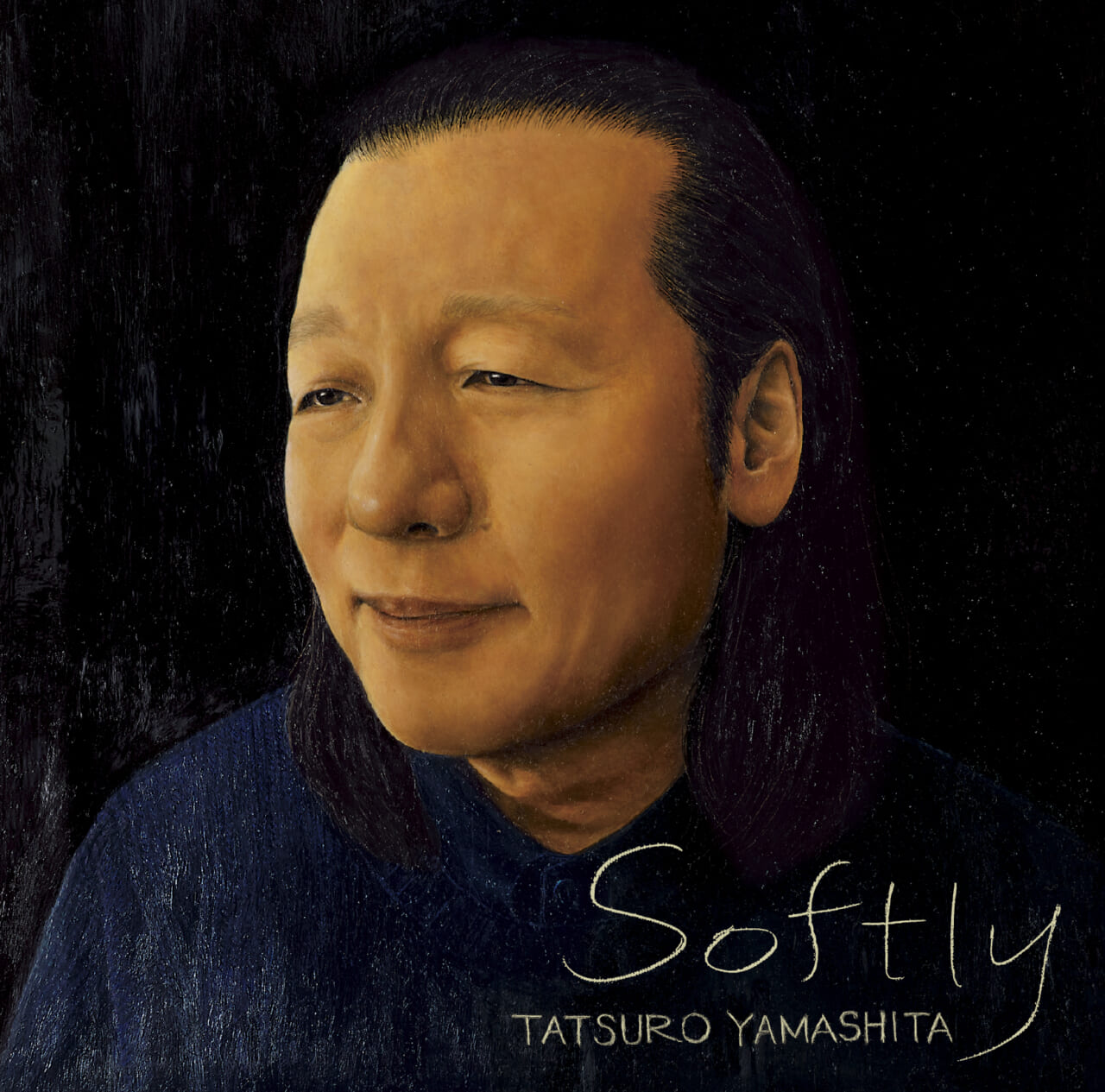

和楽器バンドのヴォーカル、鈴華ゆう子が9年ぶりとなるソロアルバム『SAMURAI DIVA』を10月29日にリリースした。

自身のアイデンティティとも言える「和」と他ジャンルの融合による華麗な楽曲の数々、繊細さから豪胆まで磨き上げられた至高の歌唱表現。

渾身の15曲すべてについて語り尽くした、超ロングインタビューをお届けしよう。

平和を願う曲を“女侍”として届かせたい

──和楽器バンド活動休止後は初、9年ぶりとなるソロアルバムです。制作前には、どんなビジョンを描いてスタートしましたか?

鈴華 実はこのアルバムは最初にタイトルをバシッと決めてからスタートしています。バンドが活休することが決まった頃から、次はいよいよソロアルバムを作るだろうというのが見えていたので、“SAMURAI DIVA”としてどういった作品を創るか?という考えで始めました。1枚目のソロアルバム(『CRADLE OF ETERNITY』)では、バンドがあったからこそ裾野を広げるために、あえて和から離れた作品もやっていましたが、今回はバンドもお休み中なので、“私自身”であり、今の私にしかできない意味のあるものを表現しようと考えました。和とロック、和とジャズ、クラシック、メタル、R&B……。和楽器バンドが枠の中である様式美なのですが、その枠が外れたことにより、雅楽とか歌舞伎とか能を取り入れたり、和楽器にもまだいろんな楽器がありますので、そういう隔たりがない形でバンド編成も曲によって変える、自由度を持たせた私なりの和を背負った作品。それがコンセプトですね。

──確かに、バンドである以上メンバーの演奏する楽器という枠があり、必要以上にアディショナルな楽器を入れようという考えはあまり持てなかったわけですね。

鈴華 和楽器バンドは “この編成”という枠が決まっているから、その自由の効かない不器用なところで出せるカッコよさがあると思うんですね。でもソロは誰とどんなことをやろうが自由なので、コラボをするもしないも私次第。セルフプロデュースで世界観を作るところからこだわれたので、オーケストラを入れたり、ピアノと篳篥(ひちりき)みたいな編成だったりと曲によって本当にバラバラです。

──アルバムのキャッチフレーズに「ジャンルを超え、降臨。《SAMURAI DIVA》──それは、和を纏い時代を斬る声」とありました。この中で“時代”という言葉を使われた意味や想いは?

鈴華 今、日本人自身が「日本はもうダメだ」っていう声とか多いじゃないですか。だけど私はまだまだ捨てたものじゃないし、日本人という民族的な価値をすごく大事にしています。そのアイデンティティや日本人であることの誇りを目覚めさせたいし、そこに号令を出す!みたいな気持ちがひとつ。それから世界に向けても、共通語である音楽から日本のカッコよさを広げたい。今の時代だからこそ見せる“ちょっと疲れている日本人”に、侍のスピリットを目覚めさせたいというような想いも込められています。私の場合は子供を産んでから特にそうなのですけど、自分がいなくなったその次の世代にも、良いものはアイデンティティとして残したい、そんな気持ちですね。やっぱり1stアルバムを出した頃より視野が広がって、未来を見据えるような感覚を持っていくようになりました。

──オープニング曲「SAMURAI DIVA」は、80年代から活躍されているアニメソングの巨匠・田中公平さんが作曲を手掛けています。田中さんの要望で鈴華さん自身初の詞先だったそうですね。アルバムタイトルとして決まっていた“SAMURAI DIVA”という言葉をサビに入れることは、詞先になったときから決めていましたか?

鈴華 実はそんなことはなかったんです(笑)。3種類ぐらい書いてみて、それぞれテーマがあったのですが、その中のひとつとして、こういうのもアリかなと。まさに平和を願っている、ここから平和を叫んでいるというテーマです。いま現在戦争が起こっている国もあって、ニュースでも簡単に目に飛び込んでくるようになりましたが、国や人種の隔たりを超えて平和を願う曲を“女侍”として届かせたいと思い、“SAMURAI DIVA”という言葉をサビの頭に持ってきました。

──《音の巫女か 鬼か神か》、《奏でし声は運命(さだめ)なり》、《染まることなき華の刃で》、僕も自分の質問用紙に《歌う女侍》と書いてあるんですけど、これらの歌詞からは鈴華さんの姿しか浮かばないです。日本でこのスタイルで歌える人って鈴華さんしかいないだろうとも。先に話にも出た“未来を見据えた覚悟”が感じられる歌詞ですね。

鈴華 はい、まさに覚悟です。タイトル曲で1曲目に持ってくることで、こういった作品だという提示でもありますね。今は皆さん単曲買いもするし、アルバムを曲順通りに聴くことも少なくなってきたのはよくわかっているのですが、それでも私は古き良きアナログな部分も好きなんです。実はジャケット写真で私の顔に描かれている文字や牡丹の花もデジタルじゃないんですよ。文字は書道家の方に顔の凹凸に合わせて作品として書いていただき、牡丹は着物を染めるお仕事でボディペインティングもされている方にお願いしました。音楽だけじゃなくてビジュアルにも和を取り入れていまして、そういったコンセプトのもとに作っています。

──歌詞に合わせて田中さんが作られた曲を最初に聴いたときの思いは?

鈴華 タイアップや主題歌ありきじゃないときの田中さんが、一体どんなものを書くのかが楽しみでワクワクしていました。縛りがなく何をやってもOKっていうのは久しぶりだったみたいで、すごく楽しんでくださっていて。『ONE PIECE』の「ウィーアー!」みたいなのが来るのか、『サクラ大戦』か、はたまた『笑ゥせぇるすまん』か?と思ってたら、そのどれでもないこの作品で。まるで映画かミュージカルかという印象でしたね。“これ、私以外に歌える人いるのか?”ってちょっと思ったくらい、すごい超絶な曲で(笑)。

私のことをよく知っているからこそ、この曲になったそうなんですが、詞を見たとき普通は旋律から浮かぶんだけど、この曲は先にバーッとオーケストラが鳴る背景が広がったんですって。そこから旋律に入っていったというのが彼の中でも初めてだったと。「いろいろな歌い方ができるからこそ、鈴華さんの多彩な面を1曲に閉じ込めてみました」とおっしゃられていました。

最初の印象としては玄人向けというか、必ずしもキャッチーではないとは思ったのですが、何度も繰り返し聴いているうちに「スルメ曲だな、これ」という感覚になってきています。キャッチーな曲は他にもいっぱいあるからこそ、私しかやらないであろうこの曲はどんな風に歌おうかなって、すぐにアイデアがいろいろ浮かんできて楽しかった記憶がありますね、初めて聴いたときは。

──鈴華さんは普段から曲先、もしくは歌詞と曲をセットで考えているので、どうしても書いた歌詞のメロディが自分でも浮かんできてしまうのではないですか?

鈴華 詞先をやるのは初めてだったので、どうやって書こうかと悩んだときに、詩吟の本来のスタイルに基づいたんですよね。詩吟はもともと曲じゃなくて詩なんです。その中で俳句と同じようなルールに従って書く。詩吟の場合は七言絶句とか五言絶句というルールがありますけれども、和歌とか俳句を幼い頃から嗜んでいるぶん、曲として書くというよりは詩心の気持ちで、音階はあえて乗せず語呂合わせ、言葉のリズムで書きました。そうじゃないと、せっかくの面白味が出ないかなと思ったので。(音程をつけず)《天に唄えば 地が揺れる》みたいな、詩みたいにしてもけっこう語れるような作りが、他の曲とはまたちょっと違う部分かもしれないですね。

──確かに鈴華さんにはポップスの曲作り以外に、もうひとつ詩吟という武器がありましたね(笑)。この曲の歌唱では、オーラスでブッ飛びましたが、田中さんが作ったメロディを聴いたときは驚きませんでしたか?

鈴華 取材していただいた方、みんなに言われる(笑)。ここって、もともとは《安らぎを 今》(注:《今》のところを高音ファルセットで歌う)って、ただ跳んでたんですよ。一回レコーディングして録ったら、田中さんが「もう音程とか関係なくていいから、叫びが聞きたい」って言い出して。「なるほど、叫びですか」っていうので、リテイクして歌い直したんです。それは彼のリクエストから生まれてきた歌い方であり旋律運びだった。ここは田中さんがいたからこそ引き出された部分です。自分でも「これでいいのか?」ってずっと思いながらも歌っているうちに慣れてきて。今までにない表現でこれはこれで面白いなと思えるようになりましたね。

──雅楽師の東儀秀樹さんが笙(しょう)と篳篥(ひちりき)で参加されています。改めて東儀さんがこの曲に起こした化学反応とは?

鈴華 レコーディングの順番的に、先に東儀さんの音を録ってからオーケストラを入れたんですけど、オーケストラと雅楽の音がひとつになったときは、めっちゃ鳥肌立ちましたね。キタコレ!っていう(笑)。海外の古い楽器と日本の古い楽器っていうところが厳格な雰囲気をより一層高めてくれて、“アルバムがここからスタートするのか。はぁ〜、すごいな〜”って、けっこうため息が出ました(笑)。昔からお話ししていて思うのが、東儀さんは“もっと気軽でいい”とか、“いろんなジャンルと一緒にやっていい”とか、そういうスタンスに相通ずるものをお持ちでいらっしゃったので、とても柔軟に対応してくださって、すごく楽しかったです。でも東儀さん、最初は遠慮されていたんですよ。「歌をつぶしちゃいけないから」とか言って。もちろん「いや、もっと吹いてください」って言いましたけど(笑)。

──本当にいろいろな音が舞い散っている感じがしますよね。耳が幸せになると言いますか……。

鈴華 聴いていると天に召されそうになるんですよね(笑)。これ和楽器もめっちゃ入っていて、東儀さんの篳篥、笙でしょ。あとは琴、中棹三味線、能管、篠笛と6種類の和楽器が入っていて、それにオーケストラが入っています。ミュージックビデオも公開されました。音がすごく壮大なので映像が負けちゃうんじゃないかなって不安になるぐらいだったんですけど(笑)。ミュージックビデオにも東儀さんは出演してくださっているので、そちらもぜひ観ていただけたらと思います。

メールマガジンを購読

メールマガジンを購読